Die Folgen und Symptome des Kurzdarmsyndroms und auch die dauerhafte Abhängigkeit von parenteraler Ernährung können die Patient*innen auch psychisch erheblich beeinträchtigen. Körperliche Symptome wie Durchfall, Stomaprobleme, Bauchschmerzen und die KDS-bedingten Ungleichgewichte wie Mangelernährung, Dehydratation, unersättlicher Durst und das resultierende verringerte körperliche Energieniveau können eine starke Einschränkung darstellen. KDS-Patient*innen leiden häufig unter den Folgen eines veränderten Körperbildes, das durch die Notwendigkeit eines getunnelten zentralen Venenkatheters für die parenterale Ernährung und/oder eines eventuellen Stomas verursacht wird.16

Die parenteralen Infusionen selbst können ebenso belastend sein, da sie häufig von Übelkeit, Muskelkrämpfen und Kopfschmerzen begleitet sind. Darüber hinaus folgt die Verabreichung von heimparenteraler Ernährung einem strikten Zeitplan, greift in die Privatsphäre ein, stört das Schlafmuster und ist zeitraubend. So werden Freizeit und soziale Aktivität der Patient*innen massiv eingeschränkt.16

Darüber hinaus besteht das Risiko von Komplikationen wie katheter-bedingten Blutbahninfektionen oder sogar Sepsis, thromboembolischen Ereignissen und chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen. Die seelische Belastung, die mit den Symptomen und den verbundenen Ängsten einhergeht, können bei manchen Patient*innen zu Angstzuständen und Depressionen führen.16

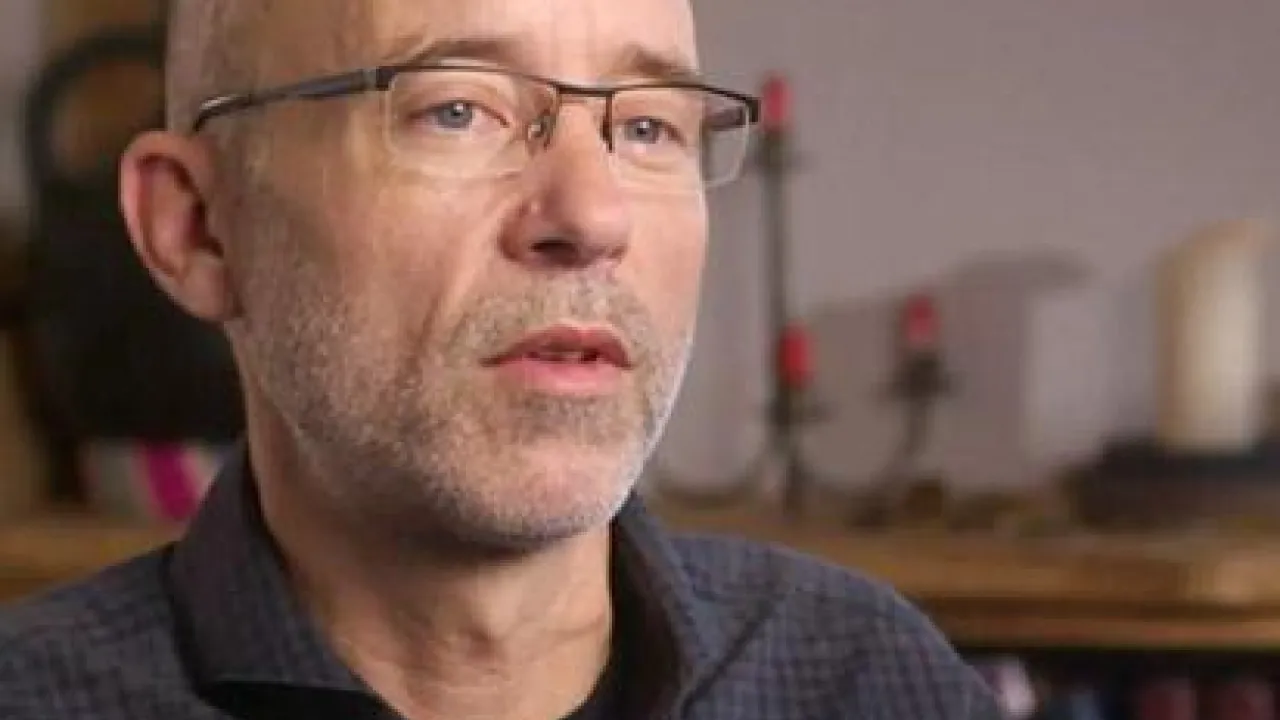

Dario lebt seit einer Tumorerkrankung mit nur noch 90 cm Darm und kennt die lebenseinschränkenden Konsequenzen, die ein Kurzdarmsyndrom mit sich führt. In diesem Video berichtet der Schweizer, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten ihn seither begleiten.